新闻动态

南京标杆科技受邀参加全市维稳业务培训

浏览次数:1166 时间:2014-10-31

10月15日,市维稳办举办全市维稳业务培训班,当日下午将邀请同济大学公共管理系经济文科办公室主任、文科高等研究院院长、城市发展与管理研究基地主任、公共管理博士生导师朱德米教授前来授课,授课的题目为《健全社会稳定风险评估机制的路径研究》。南京标杆科技有限公司作为受邀单位,前往参加。

此次业务培训主要内容为:

一、健全的迫切性

二、当前面临的突出问题

三、健全的路径选择

四、未来趋势

决策结构:集体集体讨论与领导拍板;

1.明主集中制体现为领导集体决策体质——会议;

2.明主与集中的关系:党政“一把手”和“领导班子成员”;

3.明主集中制的理想状态、力图避免两种极端情形;

4.地方党委和党政部门工作中难以有效避免“家长制”现象;

5.党内对“重大决策”范围的规定不清晰;

6.个人职务升迁过程中“一把手”的作用过大;

7.会议纪要和决议是领导人决策和拍板的一种运作方式;

8.党的全委会或常委会高度保密,缺少外部力量的制约。

决策过程:“条块分割”的碎片化机制;

1.把一个整体分解各个部分,各个部门之间缺乏有力的协同;

2.现代化运动中社会分工、专业主义在公共部门一种表现;

3.用来解释中国条块分割体质对决策目标和过程的影响;

4.描述当代中国决策过程出现了多元化的趋势;

5.政策议程从承担某一个领域管理职能的行政机构开始;

6.政府常务会议由市长、副市长、秘书长(办公室主任)以及与政策相关的其他职能部门参加;

7.提高政策报告→法制部门审核→提交综合部门→政府常务回忆→讨论形成纪要→正式发布;

8.地方政府尝试进行决策过程的改革,提高决策过程的科学化和民主化,克服政策制定“部门化”带来政策“碎片化”。

政策变迁:时间短、频率快、幅度大

推动了改革开房进程,推动了经济社会的转型。

政策缝隙与风险源:

1.政策缝隙的讨论首先来源于宏观经济学;

2.政策变迁是中国公共政策过程的常态现象;

3.政策变迁引发了社会利益结构的变动,从而导致社会利益在各个人群之间分配的均衡打破;

4.“老人老办法、新人新办法”——时间不一致典型表现。

政策缝隙

1.同一领域的政策在不同维度中的政策实质性内容上存在着明显的不一致(时间,空间,社会群体);

2.同一维度里不同领域政策之间存在着明显的不一致;

3.政策缝隙过大能够造成利益分布的失衡,从而带来严重的社会稳定风险;

4.政策缝隙的形成是政策变迁的直接结果,但并非所有的政策变迁都会造成缝隙;

5.决策结构和过程将直接影响到政策的价值、战略方便的变化、从而演化成社会稳定风险;

6.社会稳定风险评估是对决策的后果进行“前评估”;

7.评估的对象是寻找政策变迁过程中形成的政策缝隙,评估政策缝隙对社会稳定的影响;

8.社会稳定风险评估关注的是“源头治理”,剖析影响风险演化的因素;

9.社会稳定风险评估制度安排嵌入到决策程序,开发潜在功能,发挥扩散效应,对推动国家转型具有积极意义。

1、实践总结

没有评(不规范的结果);

开始评(不会评、不想评、胡乱评);

要我评(太玄乎、太烦琐、太浪费、应付评、推卸责任、评而不用);

我要评(有效果、成本低、可操作)。

2、当前存在着错误倾向

社会稳定风险评估=或约等于环境影响评价;

党政机关内部自我评估,“挡箭牌”,流于形式;

指标化的考核,追求评估数量;

领导者弱操作者弱导致不愿评、不想评;领导者弱操作者强导致不会评、评不好;领导者强操作者弱导致繁琐评;领导者强操作者强带来会评、想评。

3、评估报告承担者

·第一种方式是党政机关以及决策部门内部的评估,属于体质内的“自我评估”,多个部门参与,分析社会稳定风险来源、趋势以及风险等级等;

·第二种方式是由社会力量主导,按照市场化和社会化方式组织评估,属于体制外第三方的评估,也就是“他评”。此类评估方式往往在重大项目和工程类决策事项中经常使用,有的是通过公开招标方式来进行,有的是委托方式来进行;

·第三种方式是由党政机关与社会评估相结合的方式来进行,就是“合作评”。党政机关负责组织与实施,而社会机构提供技术力量支持,如社会问卷调查设计、座谈会等。

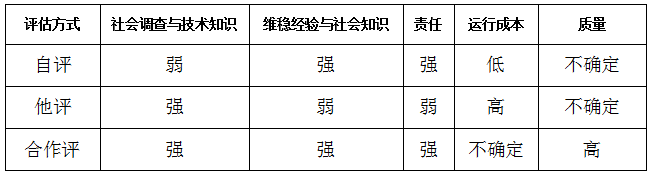

三种评估方式的比较

问题

·在目前制度运行的初期阶段,考核和考评主要集中在制度运行的保障机制层面,还没有建立起以社会稳定风险评估质量为核心的制度运行持续改进阶段。此外考核和考评机制在运行过程中还受到类似其他领域同样的问题,如虚报信息、作假、应付检查以及临时拼凑等。这些都源自官僚层级必然带来的弊端。

报告的质量审查和评判

·在经济评价、环境影响评价等领域对评估报告的质量控制通过制定评估技术导则、承担单位的资质来进行事前控制,同时委托专门的机构或购买服务的形式来对评估报告质量进行审查、评判,从而确保了评估报告质量,提升评估的针对性和有效性。